Sekalipun persoalan itu sudah mengakar dan menjalar, terapi yang tepat tetap mungkin diberikan, asal diagnosis dilakukan dengan jujur dan rendah hati…

Jakarta, gpibwatch.id – Kisah Markus 9:2-10 dimulai usai Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia akan menderita, ditolak, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga setelah kematian-Nya. Petrus marah dan akhirnya dihardik Yesus. Agar Petrus bisa belajar lebih bijaksana tidak heran jika ia dan dua rekannya diajak untuk menyaksikan suatu perjumpaan antara Yesus, Musa, dan Elia.

Dalam perjumpaan ini cerita menyaksikan bagaimana Yesus mengalami transfigurasi, perubahan “wajah” yang sangat mencengangkan, yang digambarkan dengan memakai pakaian yang berkilauan yang tidak pernah dipakai orang lain termasuk Musa dan Elia sekalipun.

Yang menarik adalah respons para murid pada peristiwa itu. Mereka seakan hendak menikmati peristiwa itu selamanya. Mereka sangat terpukau. Ada semacam apa yang dikatakan Rudolf Otto sebagai Mysterium tremendum et fascinans, suatu peristiwa yang menakutkan / menggetarkan namun mempesona / memikat.

Injil Markus memang dikenal sebagai Injil rahasia salib yang di baliknya akan terungkap siapa Kristus sebenarnya. Untuk dapat mengungkap rahasia salib mereka harus turun gunung dan berkarya mengikuti Yesus. Murid-murid tidak boleh hidup dalam kemewahan untuk mengenang peristiwa transfigurasi yang memukau. Keterpukauan hanya pada peristiwa karya penyelamatan: menyembuhkan luka batin orang, menolong mereka yang membisu karena kekuasaan politik, dan terus menyuarakan pembebasan dari semua belenggu kelaliman.

Pada karya penyelamatan ini kita bisa melihat peristiwa sosio-politik berkelindan dengan peristiwa teologis. Yang sosio-politik harus dikritisi secara teologis, dan yang teologis mewujud dalam peristiwa sosio-politik. Pada titik inilah yang sosio-politik merupakan yang teologis. Sosio-politik sebagai teologi.

Ini adalah tantangan dan kesempatan secara teologis murid-murid bersama Yesus. Tentu ini juga menjadi tantangan dan kesempatan gereja berteologi dalam konteks masa kini, mewujudnyatakan teologi dalam peristiwa sosio-politik. Gereja perlu membuka telinganya lebar-lebar untuk terus mendengarkan suara dari dalam awan yang mengatakan “inilah Anak yang Kukasih, dengarkanlah Dia”. Ya, dengarkanlah Dia serta lakukanlah.

Dan gereja kita pun dihimbau mengalami transfigurasi dari pola pikir lama yang menganggap perbedaan pendapat, ide dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai ruang pertumbuhan bersama.

Gereja membutuhkan kepemimpinan yang moderat dan terbuka yang dapat menampung pemikiran brilian, pemikiran cemerlang untuk membawa lembaga ini maju, tidak hanya berhenti pada refleksi teologis semata, namun dunia luar dalam konteks kemajuan pelayanan kekinian sedapat mungkin diadopsi agar kita tidak gagal memahami dalam adu gagasan dan persepsi.

Ide yang mengkritisi suatu persoalan, suatu persidangan itu untuk kemajuan bersama , dalam rangka kepedulian yang tugasnya mengingatkan, karena rasa simpati dan empati terhadap lembaga, agar tidak terpesona pada capaian yang perlu terus diperbarui ditengah era digitalisasi dan kepedulian dalam bentuk kritik harus menjadi stimulan dan tonikum di saat gereja ini perlu perubahan dan kritik jangan dianggap musuh dan kontroversi.

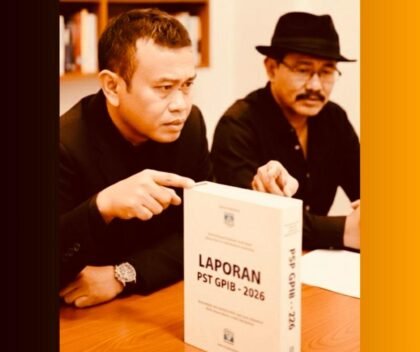

Gereja harus membuka telinganya mendengar suara dari awan, begitupun gereja kita, GPIB harus juga mendengar suara jemaat yang memberi masukan, sebab mereka yang banyak mendengar keluhan dan saran akan mampu mendiagnosa suatu masalah dengan tepat akurat, tidak bias, sekalipun penyakit tersebut sudah stadium empat, sudah metastasis atau menyebar, ke organ lain, namun terapi yang akan diberikan akan adekuat dan pasti tidak melenceng.

Atau sekalipun persoalan itu sudah mengakar dan menjalar, terapi yang tepat tetap mungkin diberikan, asal diagnosis dilakukan dengan jujur dan rendah hati.

Pertanyaannya! sudahkah lembaga ini sungguh mendengar atau hanya fasih berbicara tentang perubahan? Waktu akan menguji, sejarah akan mencatat, dan karya nyata akan membuktikan. Soli Deo Gloria. DR/JP